Et si on parlait un peu maths ? Mmm, inhabituel dans un contexte littéraire. Quand on pense livre, on pense plutôt à des romans, de la fiction, des nouvelles et certes, bien d’autres types d’ouvrage comme les dictionnaires, les encyclopédies. Mais les livres de maths ? Pas vraiment le genre d’ouvrage que l’on bouquine de A à Z. On les voit plutôt comme des traités ou des manuels.

Une visite du Département de Mathématique au sein de l'UFR de Mathématique et Informatique

Dans le vaste programme de près de 70 pages intitulé L'université relie notre monde que nous a concocté l’Unistra pour accompagner pendant un an l’événement Strasbourg Capitale mondiale du Livre, deux propositions parmi d’autres m’intriguent : une conférence de Norbert Schappacher sur l’histoire surprenante de la Bibliothèque de mathématiques de Strasbourg entre 1870 et 1950 et, quelques dizaines de pages plus loin, une exposition sur l’évolution de la présentation de manuels scolaires en mathématiques des années 1930 à nos jours.

Nathalie Wach, directrice de l'IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, m’accueille avec Christine Carabin qui gère la bibliothèque. Petite précision, la Bibliothèque de l’REM est ce qu’on appelle une “bibliothèque associée”, dans la galaxie des nombreuses bibliothèques universitaires qui forment un tissu dense dans le partage du savoir au sein de l’Université de Strasbourg.

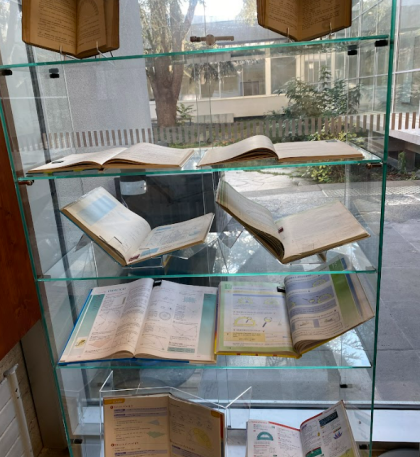

Ce matin là, c’est une modeste vitrine dans le hall de l’Institut de mathématiques que je découvre. Des manuels de géométrie de chez Hachette, de 1919 à nos jours. Tous ces ouvrages sont ouverts à une page de leçon et d’exercices sur les angles destinés à des classes de 6e. Et c’est là que l’objet livre nous dévoile toute sa puissance.

Nous balayons en une fraction de seconde des décennies d’édition scolaire, et c’est toute l’évolution de la pédagogie des mathématiques modernes qui se dessine sous nos yeux.

Dessiner, au sens propre du terme, car la géométrie des angles est généralement illustrée dans les manuels qui prennent soin de représenter aussi les instruments de mesure concernés.

D’une époque à l’autre, leur aspect est différent, mais c’est surtout l’évolution des idées pédagogiques que ces dessins nous révèlent. Les manuels d’avant-guerre sont fondés sur des exemples pratiques liés à des métiers artisanaux comme la menuiserie par exemple.

Dans les années 1960-70, avec la réforme des mathématiques modernes et la théorie des ensembles, il s’agit de tout définir, construire.

Des années 1980 à nos jours, on approche plutôt la question de l’angle par la mesure. On manipule, la définition et la théorie prennent moins d’importance.

Des sites comme Publimath, la base de données bibliographiques en enseignement des mathématiques, permettent d’aller plus loin et de retracer l’histoire de la pédagogie des mathématiques. En 2024, des cahiers d’exercices sont désormais disponibles en ligne sous licence libre et accessibles aux élèves mais aussi en mode professeur.

Les manuels scolaires de mathématiques changent au gré des programmes, laissant derrière eux des monceaux de livres obsolètes, un problème écologique qui n’a pas échappé à la bibliothèque de la faculté de mathématiques. Des ateliers de recyclage des vieux ouvrages sont mis en place régulièrement sous la forme d’animations.

On y propose par exemple des ateliers, les ateliers de confection de Leporello, proposés régulièrement par l'atelier de reliure de l'UFR (Myriam Pepino), les carnets sont confectionnés à partir de chutes de papier de l'atelier de reliure et de magazines. C'est l'atelier de bookfolding, proposé par la bibliothèque de l'IREM pour la toute première fois dans le cadre de Strasbourg capitale mondiale du livre, qui utilise des vieux exemplaires de la bibliothèque. Ceux-ci sont en général proposés en dons ou envoyés au pilon.

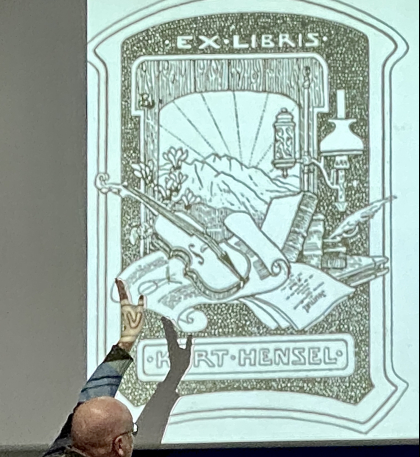

Kurt Hensel

Difficile de parler de la bibliothèque de mathématiques de Strasbourg sans évoquer la figure emblématique de Kurt Hensel dont le fonds ancien, magnifiquement relié par Madame Pepino, constitue le trésor de la Fac de maths.

L’ex-libris de Kurt Hensel distingue ces ouvrages.

Norbert Schappacher, mathématicien et historien des mathématiques, maîtrise tous les éléments de cette saga très particulière qu’il raconte avec passion dans des conférences spécialisées. On aimerait en retenir l’histoire, dont la plupart des éléments sont accessibles dans des ouvrages en allemand et en anglais.

Pour le français, finalement, sur cette histoire singulière de Kurt Hensel et de sa collection, il ne manque qu’un… livre !

La Fac de maths recèle aussi un petit musée d’objets mathématiques, des fonctions visualisées en objets 3D, réalisés en plâtre au début du XXe siècle et actuellement, grâce à des imprimantes 3D.

Une écriture codée et évolutive

Une dernière question reliant livre et mathématiques, et non des moindres, est celle de la typographie. Les articles et livres mathématiques renferment de nombreuses formules nécessitant la mise en œuvre d’une typographie tout à fait particulière, la langue spécifique des mathématiques.

La notation mathématique a suivi une évolution complexe. La plupart des symboles mathématiques ont été créés entre le XVIIIe et le début du XXe siècle. De nombreux caractères spéciaux sont nécessaires pour écrire les formules et les équations. Entre 1 000 et 6 000 codes typographiques, répertoriés dans la base unicode maths, sont utilisés actuellement pour rédiger des textes mathématiques.

Mais c’est aussi la disposition dans l’espace qui est différente d’un texte linéaire, car les formulations mathématiques, qui courent sur la page le long d’une ligne invisible qu’on appelle l’axe mathématique, sont aussi construites verticalement.

Elles nécessitent l’utilisation de parenthèses, crochets, exposants, italiques, accents parfois mis sur plusieurs caractères...

Avant les années 1990 et l’avènement du numérique, les formules mathématiques étaient rajoutées à la main et imprimées ensuite grâce à des caractères d’imprimerie spécialisés.

Des machines à écrire spécifiques pour les fonctions mathématiques ont aussi été utilisées au XXe siècle, mais elle sont très rares. L'Institut de mathématiques de Strasbourg conserve dans ses vitrines un exemplaire d'une machine à caractères Typit substituables des années 1980. Des boîtes contenant ces symboles mathématiques, destinés à être enfilés comme un dé sur un doigt pour recouvrir un caractère initial sur la machine, montrent ce temps révolu où les personnes qui tapaient les manuscrits mathématiques devaient faire preuve d'une grande dextérité.

Ex-libris, livres anciens, évolution des illustrations, histoire des bibliothèques et de l’enseignement, reliure, typographie, recyclage… ces visites à l’Institut de mathématiques m’ont fait découvrir une large palette étonnante de ce que peut être un livre.

Programme Unistra L'université relie notre monde