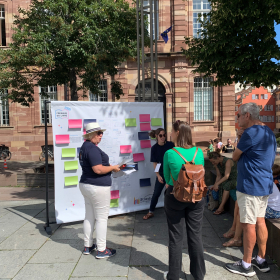

L'exposition "L’imprimé, quel caractère !", visible du 23 avril au 27 octobre 2024 aux Archives municipales de Strasbourg, est une des nombreuses manifestations organisées dans le cadre de l'année Strasbourg Capitale du livre. Pascale Camus-Walter nous-en parle !

Redécouvrir l’orfèvre des lettres, inventeur de la typographie métallique mobile

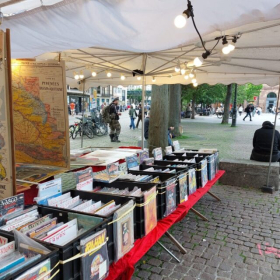

L'exposition passe en revue l'univers de l’imprimé, de Gutenberg à nos jours. Vous y découvrirez avec plaisir des objets liés à l'art de la reliure, au travail des linotypistes, différentes gravures, ouvrages et objets issus des collections, mais aussi de nombreuses preuves du courage qu'il a fallu à bien des éditeurs et des imprimeurs pour diffuser des imprimés malgré une censure tatillonne. On peut y découvrir, entre autres, une édition complète des œuvres de Voltaire dite "édition de Kehl", la censure française sur cette œuvre ne s'appliquant pas Outre-Rhin, mais aussi les démêlés de l'imprimeur républicain Gustave Silbermann avec la censure.

Gutenberg : entre histoire et censure

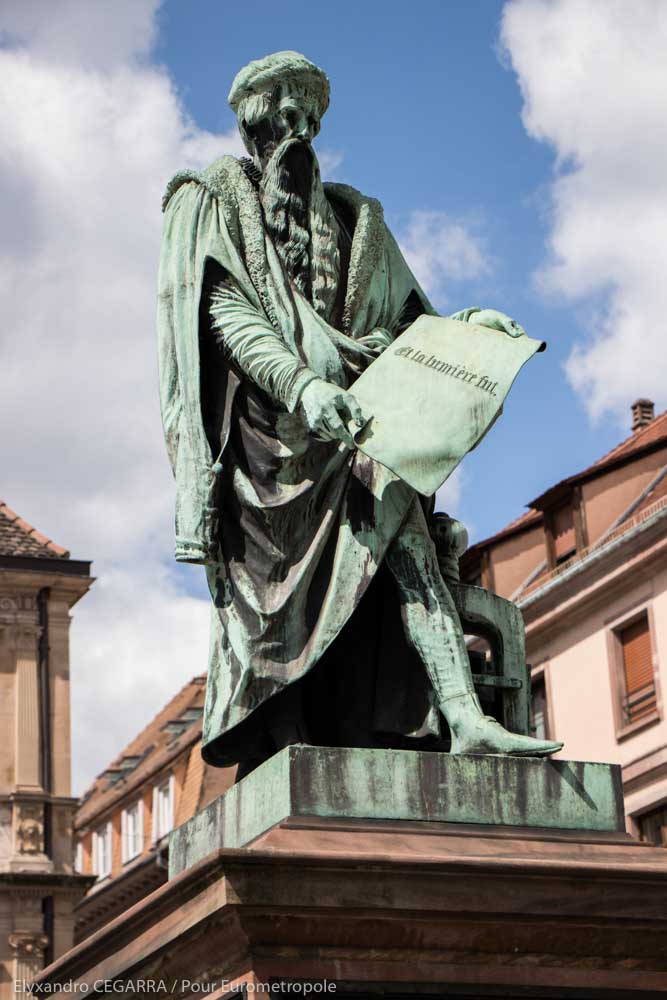

Mais qu'en est-il vraiment du caractère typographique mobile en métal et de son célèbre inventeur Gutenberg ? Ce n’est pas l’objet de cette exposition, mais, difficile de ne pas revenir un instant sur cette figure illustre intimement liée à l'histoire de la ville de Strasbourg par sa statue sur la place éponyme.

On revient à cette question de la censure, largement évoquée dans l’exposition, lorsqu’on se souviendra que Gutenberg a été mis en valeur à Strasbourg au XIXe siècle grâce aux républicains, notamment Silbermann.

Membre du Cercle patriotique, il est un ardent promoteur de la construction d'un monument à Gutenberg qui sera sculpté par un autre républicain, l’abolitionniste David d'Angers, grand ami de Victor Hugo. Celui-ci lui avait remis en 1832 un exemplaire de son roman, Notre Dame de Paris, dans lequel on voit Frollo pointer du doigt la cathédrale, un livre dans l'autre main, et déclarer : Le livre tuera l’édifice ! Coictier lui avait demandé : "Est-ce parce qu’il est imprimé ?"

Le choix de placer la statue de Gutenberg en face de la cathédrale ferait référence à ce roman, donnant ainsi à Gustave Silbermann et David D'Angers un moyen d'exprimer leur opposition à la monarchie de Juillet et ses lois de septembre qui avaient rétabli la Censure.

Si Strasbourg ne possède que trois feuillets de la Bible de Gutenberg acquis pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le site Gallica de la BnF on peut voir les numérisations de deux bibles de Mayence complètes, datant du milieu des années 1450, l'une imprimée sur vélin (parchemin) et l'autre sur papier et conservées à Paris. Ces Bibles, dont il ne reste que 48 exemplaires complets au monde, sont les premiers ouvrages textuels d’envergure à avoir été imprimés au moyen de caractères mobiles en plomb.

De la xylographie à Gutenberg : révolution de l'impression

La xylographie, gravure sur bois, un procédé issu de l’impression sur étoffes, facile à mettre en œuvre avec une encre à base d'eau, permettait de reproduire dès le XIIIe siècle des images pieuses, des almanachs, des calendriers et des livres illustrés comme la Bible des pauvres ou des grammaires. Mais cette technique se prêtait mal à l'impression de longs textes.

Les premiers essais de typographie métallique, dits "prototypographies", tentent sans succès, sur ce modèle de plaque, de fondre par blocs des pages entières de texte dans des moules.

Mais avec ses caractères en métal mobiles et réutilisables, l'innovation de Gutenberg va complètement changer la donne.

Son invention est sophistiquée et demande plusieurs types de métaux (acier, cuivre, plomb) et plusieurs étapes de fabrication des caractères en miroir, en relief, en creux...

La police de caractères est formée de l’ensemble des lettres individuelles et des caractères de ponctuations appelés des "types" et dont la forme est copiée d'un modèle manuscrit de lettres, ici une gothique serrée appelée la textura.

Pour chaque caractère, on chauffait une tige d'acier sur laquelle on sculptait ensuite le caractère avec une précision d’orfèvre, un des métiers exercés par Gutenberg, pour obtenir ce qu'on appelle un poinçon, une lettre en relief (à l’inverse d’un sceau où les motifs sont en creux).

En métal dur, les poinçons sont les éléments originels qui permettent ensuite de marquer en creux, de poinçonner sur du métal tendre, comme le cuivre par exemple, chaque lettre ou caractère. Insérées dans des moules spéciaux à la largeur exacte de chaque caractère, ces matrices en cuivre permettent d’y mouler le plomb fondu pour obtenir des copies conformes en plusieurs exemplaires de chaque poinçon de lettre.

L'impression typographique : du plomb à la presse

Ces milliers de caractères individuels en plomb obtenus par moulage sont ensuite triés et déposés par type de lettre dans les compartiments d’un grand casier en bois appelé la "casse". Piochant dans les cassetins aux dimensions et emplacements définis par la fréquence des lettres, le typographe dispose à l’envers tous les caractères d'une ligne de texte sur le composteur, une règle de composition de la largeur de la colonne du texte, et les justifie, les aligne de manière uniforme en jouant sur les espaces entre les mots pour que la ligne ne soit pas creuse. Il dépose ensuite la ligne sur un plateau, la galée, elle-même posée sur un marbre, une surface de pierre entièrement plane qui passera sous la presse. L'ensemble des lignes est disposé dans une mise en page définitive et imposé dans un châssis, une forme maintenue en place par des blocs de bois et des cales métalliques prête à l'encrage et l'impression sous presse.

Les encres traditionnelles à l'eau ne convenaient pas pour une impression avec des caractères métalliques. Gutenberg a perfectionné les nouvelles encres à l'huile apparue à son époque et leur a conféré, grâce à l'ajout de plomb et de cuivre, l’éclat intense qu'elles ont gardé à travers le temps.